Introducción

En 1968 se desarrolló un importante movimiento estudiantil en México, en el que miles de jóvenes estudiantes de bachillerato y escuelas superiores, a los que se sumaron maestros y grupos populares, se manifestaron en las calles para expresar sus demandas de libertad política y democracia. Ese movimiento popular surgió como una protesta ante la represión policiaca. Al exigir justicia y ejercer las libertades políticas garantizadas por la Constitución, se enfrentó a un sistema político autoritario y represivo, incapaz de entender y canalizar esas demandas. El gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, pretendió ver en el desafío estudiantil una conjura comunista y reprimió brutalmente la protesta con una de las mayores masacres perpetradas por el Estado mexicano en las últimas décadas.

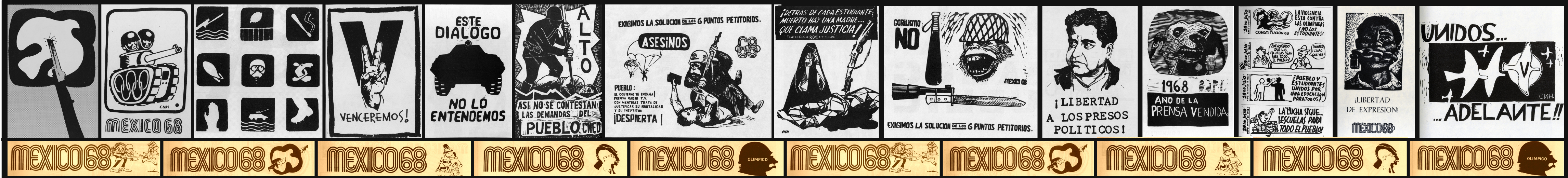

La matanza del 2 de octubre de 1968, en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, fue un parteaguas en la vida política nacional. Mostró con crudeza la naturaleza represiva y antipopular del Estado mexicano y, al mismo tiempo, fue una demostración de la capacidad de organización, movilización y lucha de los estudiantes y otros sectores populares, para ganar las calles, hacer oír sus demandas y avanzar en la construcción de una sociedad más libre y democrática. El movimiento estudiantil detonó por un enfrentamiento entre estudiantes de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional y de la preparatoria Isaac Ochoterena en la Ciudadela, el 22 de julio de 1968, que fue reprimido por los granaderos. El 26 de julio, al confluir dos manifestaciones, una de protesta estudiantil por la represión y otra conmemorando la Revolución Cubana, se dio el primer enfrentamiento con las fuerzas del orden en el centro de la ciudad de México. En los siguientes días, el movimiento estudiantil escaló. Las escuelas universitarias y politécnicas se fueron a paro en protesta por la represión. El 29 de julio, los estudiantes realizaron un mitin en el Zócalo. Al ser desalojados, se enfrentaron a la policía. Muchos se refugiaron en las preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el centro. En la madrugada del 30, el ejército intervino. Destruyó la puerta de la Prepa 1 y tomó las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM y la Vocacional 5 del Politécnico. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, tuvo una actitud ejemplar. Defendió con dignidad la autonomía universitaria; condenó la represión y promovió una solución negociada al conflicto. El 1 de agosto, encabezó una gigantesca marcha de duelo por los estudiantes caídos y contra la violación a la autonomía universitaria. En los primeros días de agosto, las escuelas universitarias y politécnicas en paro formaron el Consejo Nacional de Huelga (CNH), que sería la dirección del movimiento. Formado por representantes electos en las asambleas de las escuelas, se convirtió en la voz oficial y en la dirección del movimiento. El 4 de agosto se dio a conocer el pliego petitorio que incluía: libertad a los presos políticos; derogación del delito de disolución social del artículo 145 del Código Penal, e indemnización para los familiares de los muertos y heridos. Las brigadas estudiantiles tomaron las calles; la movilización fue en aumento. El 13 de agosto se realizó una manifestación con más de 150 mil personas.

Los estudiantes demandaron diálogo público; el gobierno aceptó. Los estudiantes estaban ganando la batalla por la opinión pública, a pesar de tener a todo el aparato de Estado y a los medios de comunicación en contra. El 27 de agosto ocurrió la mayor manifestación, con más de 500 mil personas marchando de Chapultepec al Zócalo. Un grupo de estudiantes se quedó en el Zócalo, donde izó una bandera de huelga. El 1 de septiembre, el presidente Díaz Ordaz señaló que detrás del movimiento estaban fuerzas no estudiantiles, y anunció que tomaría las medidas necesarias para regresar al orden. El Senado lo respaldó. El 13 de septiembre, ante la falta de respuesta del gobierno al diálogo público y al pliego petitorio, el movimiento estudiantil decidió realizar una gran movilización silenciosa. Asistieron 250 mil personas. El gobierno canceló toda negociación y decidió terminar por la fuerza y pronto con el desafío estudiantil. Le urgía acabar con el conflicto. El 18 de septiembre, el ejército ocupó la Ciudad Universitaria y 500 estudiantes fueron arrestados. El 23 de septiembre el ejército tomó el Casco de Santo Tomás y la Vocacional 7 de Tlatelolco, venciendo la tenaz resistencia estudiantil. El movimiento estudiantil fue perdiendo fuerza. Las movilizaciones y asambleas fueron disminuyendo. Ante la proximidad de los Juegos Olímpicos, que se inaugurarían el 12 de octubre de 1968, y la incapacidad para resolver pacíficamente el conflicto estudiantil, el presidente Díaz Ordaz decidió utilizar al ejército para reprimir el movimiento. El 2 de octubre el mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco fue disuelto violentamente con un número indeterminado de muertos. Los líderes fueron apresados, llevados al Campo Militar Número 1 y recluidos en la penitenciaría de Lecumberri. Fue el final del movimiento estudiantil.

El 21 de noviembre, el CNH decidió levantar la huelga. La matanza del 2 de octubre, una de las represiones más brutales, descarnadas y cínicas ejercidas por el Estado mexicano, es una herida abierta en la historia de México. Al igual que la represión del 10 de junio de 1971, fue un crimen de Estado cuyos autores, materiales e intelectuales, nunca fueron castigados. Prevaleció la impunidad. El 2 de octubre no se olvida. Pero además de mantener la memoria, exigir justicia y la reparación del daño, el movimiento estudiantil de 1968 debe recordarse como una explosión de energía, creatividad y compromiso de miles de jóvenes, hombres y mujeres, para crear una sociedad más libre y democrática, así como de su capacidad para arrinconar al Estado mexicano y ganarle la batalla narrativa y simbólica, contribuyendo decisivamente al ejercicio de las libertades que hoy tenemos.

El movimiento estudiantil de 1968 ha sido un parteaguas en la historia de México. Es uno de los movimientos sociales, políticos y culturales más importantes de los últimos 55 años. Marcó el inicio del fin del Estado autoritario de partido único, represivo y antipopular. Al mismo tiempo, fue el punto de partida de la democratización del país, de la conquista de las libertades políticas y del reconocimiento de los derechos sociales. Se han escrito decenas de libros, ensayos y artículos de esa gran movilización. En decenas de eventos conmemorativos, de entrevistas y programas de radio y televisión, muchos de quienes participaron en él han dado de viva voz su testimonio. Y sin embargo, la historia contada de 1968 es una historia abrumadoramente masculina. Han sido la voz, el rostro y el nombre de los líderes varones los que han construido el perfil del recuerdo y de la trascendencia de esa gran insurgencia cívica.

Las mujeres han estado prácticamente ausentes en todas esas historias. Ha sido en años recientes cuando la voz de algunas de ellas ha comenzado a hacerse oír. Este micrositio recoge algunas de esas voces. A través de ellas conocemos la otra parte de esta historia, la de las mujeres que estuvieron ahí, en el CNH, que fueron parte fundamental de esa experiencia, que contribuyeron a través de múltiples formas de participación a que el movimiento alcanzara esa dimensión y que, con su lucha, contribuyeron a cambiar al país y, al mismo tiempo, fueron pioneras en cambiar la condición de las mujeres y ellas mismas se cambiaron. Este espacio es una polifonía de voces femeninas, que reconstruyen una historia no contada hasta ahora, desde su perspectiva de mujer. A través de su relato conocemos otra forma de entender los acontecimientos contados tantas veces por los hombres. Es, además de un homenaje a estas mujeres luchadoras, un acto de justicia, el de darles voz, rostro y nombre a todas ellas, hasta ahora, casi invisibles en esa gran gesta fundacional del México de hoy.